후기로 갈수록 어깨보다 챙 넓어

모정 좁아져 머리에 ‘얹어’ 놓기도

끈 장식 ‘패영’ 배꼽까지 내려뜨려

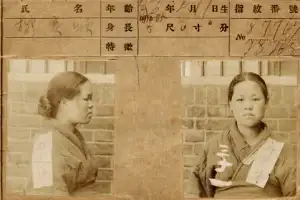

국립중앙박물관 제공

‘청금상련’의 한 부분.

국립중앙박물관 제공

국립중앙박물관 제공

조선시대 복식사를 연구하는 이민주 박사는 한국국학진흥원에서 발행하는 웹진 ‘담談’ 6월호의 ‘조선의 멋쟁이’라는 소논문에서 조선시대 양반가 남성들의 패션 욕망에 관해 설명했다.

조선의 남성들은 10대 중후반에 관례를 치른 뒤 상투를 틀고 망건을 두른 후 탕건을 썼다. 외출할 때는 반드시 갓을 착용하는데 바로 이 갓이 유행을 그대로 반영했다는 것이다.

특히 조선 후기에는 총모자가 위로 올라갈수록 좁아졌고 챙에 해당하는 양태는 어깨를 넘을 만큼 커졌다. 또 머리가 총모자 안으로 들어갈 수 없을 정도로 모정이 좁아지다 보니 갓을 머리에 쓰는 것이 아니라 얹어 놓는 수준으로 옆으로 기울어지게 쓰든지 뒤로 젖혀 쓰게 됐다. 갓을 얹어 놓다 보니 갓에 붙어 있는 끈이 없으면 갓이 뒤로 넘어가거나 옆으로 쓰러지는 일이 많았다.

여기에 멋 좀 낸다고 하는 조선 후기 패셔니스타들은 가슴 밑까지 길게 패영을 내려뜨렸다고 한다. 조선시대를 배경으로 하는 드라마를 보면 갓끈 외에 목걸이처럼 갓에 치렁치렁 매달려 있는 부속물이 패영이다. 패영은 멋과 재력을 표시할 수 있는 중요한 수단으로 수정, 마노, 유리, 상아 등으로 만들어져 값이 만만치 않았다. 사대부 남성들 사이에서 패영 장식 경쟁이 벌어지다시피 해 패영의 비용은 수백냥이 넘어 사회적으로 문제가 되기까지 했다고 한다.

조선 후기 맵시꾼들은 갓뿐만 아니라 상투를 틀고 흘러내리는 머리카락을 동여매는 일종의 헤어밴드인 망건에도 신경을 썼다. 멋쟁이들은 망건을 단단히 잡아맨 탓에 망건을 풀고 나면 이마 위아래가 0.3㎝ 정도 파여 자국이 남았을 뿐 아니라 상처가 나기도 하고 심지어 피가 흥건하게 묻어나는 경우도 적지 않았다고 한다. 이렇게 꽉 매다 보니 편두통에 시달리는 이도 많았다.

이들을 위해 대나무나 동물의 뿔 같은 것으로 만든 ‘살쩍밀이’라는 도구까지 있었다. 살쩍밀이는 관자놀이 주변 삐져나온 머리카락을 망건 속으로 밀어 넣기 위한 용도였지만 편두통이 왔을 때 살쩍밀이를 망건 속으로 넣어 슬쩍 들어 올리면 된다는 것이다.

이 박사는 “엄격한 성리학 시대에 여성이 옷의 색이나 스타일로 욕망을 표출하고 자신의 존재를 알렸다고 한다면 남성들에게는 갓과 망건이 그런 수단이었다”고 설명했다.

2023-06-07 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지